प्रभात पटनायक का आलेख 'नवउदारवाद और सांप्रदायिक फ़ासीवाद का उभार'

'देखन में छोटन लगें घाव करें गम्भीर' यह उक्ति आज की उस उदारवादी व्यवस्था पर शत-प्रतिशत लागू होती है जो दरअसल हमारे जीवन को दिन-प्रतिदिन दुश्वार बनाती जा रही है. लोकतन्त्र जब भी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तब इसका अंजाम अन्ततः लोकतन्त्र की विफलता होता है जो लोगों को फासीवाद की तरफ आकृष्ट करता है। दुर्भाग्यवश हमारे नीति-नियंताओं की अदूरदर्शी नीतियों के चलते आज भारत कुछ इसी तरह के खतरे के मुहाने पर खड़ा है। देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने इन्हीं सन्दर्भों को लेकर इलाहाबाद में 14 फरवरी 2014 को आयोजित 'साझा संस्कृति संगम' के उदघाटन सत्र में सारगर्भित बातें की थीं जो हमारे लिए एक दस्तावेज की तरह हैं। अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषय को प्रभात जी ने अपनी मेधा और अपने सहज उद्बोधन से बोधगम्य बना दिया। हम अपने आलोचक मित्र संजीव कुमार के आभारी हैं जिन्होंने हमारे आग्रह को बेहिचक स्वीकार कर इस आलेख को उपलब्ध कराया। तो आईए पढ़ते हैं प्रभात पटनायक का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण आलेख।

नवउदारवाद और सांप्रदायिक फ़ासीवाद का उभार

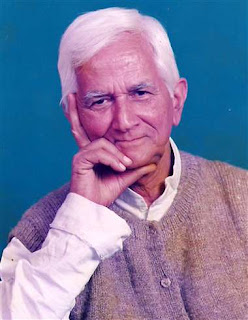

प्रभात पटनायक

जनतंत्र की वैधता के लिए अवाम के बीच इस यक़ीन की जरूरत पड़ती है कि वे जनतांत्रिक प्रक्रिया में शिरकत करके अपनी जि़दगी में बेहतरी ला सकते हैं। यह यक़ीन झूठा भी साबित हो सकता है, यह केवल एक भ्रांति भी हो सकता है। जब यह भ्रांति नही रहती तो लोग न केवल जनतंत्र के बारे में सर्वनिषेधवादी होने लगते हैं, बल्कि उन्हें यह भी लगने लगता है कि वे अपने इन प्रयत्नों से अपनी जिंदगी में बेहतरी नहीं ला सकते। इस तरह की हताशा उन्हें किसी ‘उद्धारक’ या ‘अवतारी पुरुष’’ की खोज की ओर ले जाती है जिसमें उन्हें बेहतर जि़ंदगी दे पाने की अभूतपूर्व ताक़त की झलक दिखायी देती हो और जो उनको बदहाली से उबार सके। अवाम तब ‘तर्कबुद्धि के पक्ष में’ नहीं रह जाते, वे अतर्क की दुनिया में विचरण करने लगते हैं।

वित्तीय पूंजी के वर्चस्व के ज़माने में ऐसे ‘उद्धारकों’ और ‘अवतारी पुरुषों’ को अजीबोग़रीब तरीक़े से उस कारपोरेट क्षेत्र के द्वारा गढ़ा जाता है या उछाला जाता है, या ऐसे मामलों में जहां वे अपने कारनामों से उठने लगते हैं, कारपोरेट वित्तीय पूंजी अपने नियंत्रण वाले मीडिया का इसके लिए इस्तेमाल करती है, उनका निज़ाम कारपोरेट निज़ाम का समानार्थी हो जाता है। फ़ासीवाद का बीज-बिंदु यही है। (मुसोलिनी ने, जैसा कि हमें याद यहां याद आ रहा है, लिखा था कि फ़ासीवाद को वास्तविक अर्थो में कॉरपोरेटवाद कहना समीचीन होगा क्योंकि इसमें राजसत्ता कॉरपोरेट सत्ता में विलीन हो जाती है) इस तरह अवाम के, जनतंत्र के माध्यम से अपनी जि़ंदगी बेहतर बनाने की प्रक्रिया में यक़ीन के ख़ात्मे से वे हालात पैदा होते हैं जिनमें फासीवाद फलता फूलता है।

इसकी मिसाल जर्मनी के ‘वेइमार रिपब्लिक’ में देखी जा सकती है। अवाम की नज़रों में ‘वेइमार रिपब्लिक’ की वैधता ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि वर्सीलीज़ संधि के फलस्वरूप मित्र शक्तियों ने हर्जाने का जो बोझ अवाम पर डाला था जिसकी वजह से अवाम की बढ़ती हुई बदहाली दूर कर पाने में एक के बाद एक चुनाव से बनी सरकार कामयाब न हो पायी थी। जनतंत्र की वैधता से यक़ीन उठ जाना ही वह विशेष कारण बना जिसने अवाम को नाज़ीवाद के आकर्षण के जाल में फंसा लिया।

‘वेइमार रिपब्लिक’ की असफलता को कम से कम उस शांति संधि में तलाश तो किया जा सकता है (जिसके खि़लाफ़ अर्थशास्त्री केंस ने आवाज़ उठायी थी)। मगर आज ‘ग्लोबलाइजे़शन’ के इस ज़माने में उसी तरह अवाम के बीच राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर जि़ंदगी जी पाने में यक़ीन का ख़ात्मा हो गया है, साथ ही इस यक़ीन के ख़ात्मे की जड़ें इसी व्यवस्था के भीतर हैं। नव-उदारवाद के तहत यह प्रवृत्ति उभरती है कि जनतांत्रिक सस्थाओं की शक्ति पर से विश्वास उठ जाये और इसी से जुड़ा हुआ अतर्क बुद्धि का और फ़ासीवाद का विकसित होना है।

इसी तथ्य को दूसरे तरीक़े से समझा जा सकता है: नव-उदारवाद राजनीति के क्षेत्र को ‘अंत’ यानी ‘क्लोज़र’ की ओर धकेलता है जहां लोगों के सामने राजनीतिक विकल्पों में आर्थिक नीतियों पर एकरूपता दिखायी देती है, इससे अवाम की जिंदगी के हालात में उनके द्वारा चुने गये विकल्प से बहुत ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ता।

यह ‘अंत’ या क्लोज़र केवल ‘नज़रिये’ का मामला नहीं है। दार्शनिक हेगेल ने इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को प्रशियाई राजसत्ता के गठन के साथ आये अंत के रूप में देखा था। दर्शनशास्त्र में हेगेलवाद के विकास के समांतर ही अर्थशास्त्र में जो नया सिद्धांत विकसित हुआ, उसने भी पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के उभार के साथ इतिहास के अंत की बात की थी। मगर ये सिर्फ ‘नज़रिये’ ही थे। इसके विपरीत, नव-उदारवाद एक साथ दो स्थितियां पैदा करता है, एक ओर वह एक वास्तविक मोड़ ले आता है जहां अवाम के सामने सचमुच का राजनीतिक विकल्प लाने के बजाय राजनीति के अंत की दशा या विकल्पहीनता होती है, इसकी प्रवृत्ति विकल्पों को एक जैसा बना देने की होती है जिससे अवाम के माली हालात में कोई सुधार नहीं होता। और यही वजह है कि अवाम की हताशा उन्हें अतार्किकता व फ़ासीवाद की ओर धकेलती है। मगर सवाल उठता है कि नवउदारवाद, ‘अंत’ का यह रुझान, क्यों उत्पन्न करता है? आइए, इस सवाल पर ग़ौर करें।

इसका जो सबसे अहम कारण है, उसे ज़्यादातर लोग जानते हैं, इसलिए इस पर यहां ज़्यादा बात करना ज़रूरी नहीं। ‘ग्लोबलाइजे़शन’ के साथ जुड़ा यह तथ्य है कि यह मालों व सेवाओं की पूरी दुनिया में आवाजाही की आज़ादी देता है, इन सबसे ऊपर, पूंजी की आवाजाही की आज़ादी है जिसमें वित्तीय पूंजी भी शामिल है। इस युग में जहां पूंजी तो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है, देश उसी जगह राज्य-राष्ट्र बने रहते हैं। हर देश की आर्थिक नीतियां ‘निवेशकों का भरोसा’ बनाये रखने के विचार से नियंत्रित होती है, यानी भूमंडलीकृत पूंजी को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वरना वह पूंजी एकमुश्त उस देश को छोड़ कर कहीं और चली जायेगी, इस तरह वह देश बुरी तरह आर्थिक संकट की खंदक में जा गिरेगा। इस तरह के आर्थिक संकट में फंसने से बचने की ख़्वाहिश देश की तमाम राजनीतिक संरचनाओं को मजबूर करती है कि वे उसी एजेंडे को लागू करें जो भूमंडलीकृत पूंजी को मंजूर हो। यह तब तक चलता है जब तक कोई देश खुद ग्लोबलाइज़ेशन के दायरे में रहना जारी रखना चाहता है यानी वह पूंजी पर और व्यापार पर नियंत्रण लगाने की सोच कर भूमंडलीकरण की सीमा से बाहर जाने की कोशिश नहीं करता। इससे अवाम के सामने किसी सही विकल्प का चुनाव रह ही नहीं जाता। वे जिसे भी चुनें, जिस किसी की सरकार बने, वह घूम फिर कर उन्हीं ‘नवउदारवादी’ नीतियों पर चलती है।

हम यह अपने देश में भी देख रहे हैं। यूपीए सरकार और एनडीए सरकार और यहां तक कि ‘थर्ड फ्रंट’ की अल्पायु सरकार भी आर्थिक नीतियों के मामले में एक जैसी सरकारें ही रहीं। आज भी, जब चुनावी विकल्प के रूप में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का शोरशराबा हो रहा है, आर्थिक नीतियों के स्तर पर शायद ही कोई बुनियादी फ़र्क़ हो। सचाई तो यह है कि मोदी खुद इस बात पर ज़ोर देता है कि उसमें ‘शासन करने’ की यू.पी.ए. के मुक़ाबले बेहतर क्षमता है, आर्थिक नीतियों के मामले में कोई बुनियादी अंतर नहीं जिनसे अवाम की बदहाली दूर हो सके। इससे यही साबित होता है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में अवाम के सामने आर्थिक नीतियों के स्तर पर वास्तविक विकल्प मौजूद नहीं है।

इस बुनियादी तथ्य के अलावा इस युग में देश के वर्गीय ढांचे में कुछ ऐसे बदलाव आये हैं जिनकी वजह से भी विकल्प की ओर बढ़ पाने में दुश्वारी आ रही है। इन तब्दीलियों में एक बुनियादी तब्दीली यह है कि मज़दूरों और किसानों की शक्ति में कमी आयी है। चूंकि राज्यसत्ता की रीतिनीति तो वित्तीय पूंजी को खुश करने की है, इससे उसकी भूमिका बड़ी पूंजी के हमले से छोटे कारोबार और उत्पादन की रक्षा करना या मदद करना नहीं रह जाती। इस असुरक्षा के माहौल में छोटे उत्पादक, मसलन किसान, दस्तकार, मछुआरे, शिल्पी आदि और छोटे व्यापारी भी शोषण की मार झेलने के लिए छोड़ दिये जाते हैं। यह शोषण दोहरे तरीक़े से होता है, एक तो प्रत्यक्ष तौर पर बड़ी पूंजी उनकी संपदा जैसे उनकी ज़मीन वग़ैरह को कौडि़यों के मोल ख़रीद कर, दूसरे, उनकी आमदनी में गिरावट पैदा करके। इससे लघु उत्पादन के माध्यम से उनकी जि़ंदा बने रहने की क्षमता कम रह जाती है। अपनी आजीविका के साधनों से वंचित ये लोग काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, इससे बेरोज़गारों की पांत और बढ़ती जाती है।

इसके साथ ही नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था में नये रोज़गार भी सीमित ही रहते हैं, भले ही आर्थिक विकास में तेज़ी दिखायी दे रही हो। उदाहरण के तौर पर, भारत में आर्थिक विकास की चरमावस्था में भी रोज़गार की विकास दर, 2004-5 और 2009-10 में नेशनल सेम्पल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 0.8 प्रतिशत ही रही। जनसंख्या की वृद्धि दर 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही और इसे ही काम के लायक जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर माना जा सकता है। इसमें उन लघु उत्पादकों को भी जोड़ लें जो अपनी आजीविका से वंचित हो जाते हैं और रोज़गार की तलाश में शहर आ जाते हैं तो बेरोज़गारी की विकास दर 1.5 प्रतिशत से ज़्यादा ही ठहरेगी। उसमें केवल 0.8 प्रतिशत को रोज़गार मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि बेरोज़गारों की रिज़र्व फ़ौज की तादाद में भारी मात्रा में इज़ाफ़ा हो रहा है। इसका असर मज़दूर वर्ग की सौदेबाज़ी की ताक़त पर पड़ता है। वह ताक़त कम हो जाती है।

इस तथ्य में एक सचाई और जुड़ जाती है, यानी बेरोज़गारों की सक्रिय फ़ौज और रिज़र्व फ़ौज के बीच की अंतर-रेखा का मिट जाना। हम अक्सर सक्रिय फ़ौज को पूरी तरह रोज़गारशुदा मान कर चलते हैं, रिज़र्व फ़ौज को पूरी तरह बेरोज़गार। मगर कल्पना करिए, 100 की कुल तादाद में से 90 को रोज़गारशुदा और 10 को बेरोज़गार मानने के बजाय, यह मानिए कि ये अपने समय के 9/10 वक़्त तक ही रोज़गार में हैं, इससे वह धुंधली अंतर-रेखा स्पष्ट हो जायेगी जिसे हम रोज़गार में ‘राशन-प्रणाली’’ या सीमित रोज़गार अवसर की प्रणाली के रूप में देख पायेंगे। दिहाड़ी मज़दूर की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, स्थायी और अस्थायी नौकरियों में लगे लोग, या खुद कभी कभी नये काम करने वाले लोग जो किसानों के पारंपरिक कामों से हट कर हैं, यही दर्शाते हैं कि रोज़गारों में सीमित अवसर ही उपलब्ध हैं। बेरोज़गारों की तादाद में बढ़ोतरी जहां मज़दूरों की स्थिति को कमज़ोर बनाती है। वहीं रोज़गारों के सीमित अवसर इन हालात को और अधिक जटिल बना रहे हैं।

‘रोज़गारों के सीमित होने के नियम’ में तब्दीली के अलावा रोज़गार पाने के नियम भी बदले हैं जिनके तहत स्थायी नौकरियों के बजाय ठेके पर काम कराने की प्रथा चल पड़ी है। हर जगह ‘आउटसोर्सिंग’ के माध्यम से बड़े ठेकदारों से काम लिया जाता है जो भाड़े पर वही काम कराते हैं जो पहले उस विभाग में स्थायी कर्मचारी करते थे ;रेल विभाग इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। इससे भी मज़दूरों की सौदेबाज़ी की, यानी हड़ताल करने की क्षमता में कमी आयी है।

दो अन्य तथ्य इसी दिशा का संकेत देते हैं। एक उद्योगों का निजीकरण जो कि भूमंडलीकरण के दौर में तीव्र गति हासिल कर रहा है। यूनियन सदस्यों के रूप में मज़दूरों का प्रतिशत पूरी पूंजीवादी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर के मुक़ाबले पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा है। अमेरिका में जहां प्राइवेट सेक्टर में केवल 8 प्रतिशत मज़दूर यूनियन सदस्य हैं, वहीं सरकारी क्षेत्र में, जिसमें अध्यापक भी शामिल हैं, कुल संख्या का एक तिहाई यूनियन सदस्य है। सरकारी क्षेत्र का निजीकरण इस तरह यूनियन सदस्यता में कमी लाता है और इस तरह मज़दूरों की हड़ताल करने की क्षमता कम होती जाती है। फ्रांस में पिछले दिनों कई बड़ी हड़तालें हुईं हैं तो इसकी एक वजह यह भी है कि सारे विकसित पूंजीवादी देशों के पब्लिक सेक्टरों के यूनियनबद्ध मज़दूरों की संख्या के मुक़ाबले फ्रांस में उनकी तादाद अभी भी सबसे ज़्यादा है।

एक और कारक भी है, जिसे ‘रोज़गार बाज़ार में लचीलापन’ कहते हैं, जिसके द्वारा मज़दूरों के एक सीमित हिस्से को ;फै़क्टरी में एक ख़ास संख्या के मज़दूरों से ज़्यादा रोजगारशुदा होने पर श्रम कानूनों के तहत जो सुरक्षा मिली हुई है; जैसे मज़दूरों को निकालने के लिए तयशुदा समय का नोटिस देना, उसे भी ख़त्म करने की कोशिश चल रही है। यह अभी भारत में नहीं हो पाया है,, हालांकि इसे लागू करवाने का दबाव बहुत ज़्यादा है। ‘रोज़गार बाज़ार में लचीलापन’ का यह दबाव कम अहम लग सकता है क्योंकि इसका असर सीमित मज़दूरों की तादाद पर ही दिखायी दे सकता है, मगर इसका मक़सद उन मज़दूरों से हड़ताल करने की क्षमता छीन लेना है जो अहम सेक्टरों की बड़ी बड़ी इकाइयों में काम कर रहे हैं और जिनकी हड़ताल क्षमता सबसे ज़्यादा है।

ये तमाम तब्दीलियां यानी मज़दूरों की संरचना में, सौदेबाज़ी की उनकी क्षमता में, क़ानून के तहत मिले उनके अधिकारों में आयी तब्दीलियां मज़दूर वर्ग की राजनीति की ताक़त को कमज़ोर बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। ट्रेड यूनियनों के कमज़ोर पड़ने का असर स्वतः ही मजदूर वर्ग के राजनीतिक दबाव के कमज़ोर होने में घटित होता है, एक वैकल्पिक सामाजिक-आर्थिक समाधान आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता भी कमज़ोर होती है, और उसके इर्द-गिर्द अवाम को लामबंद करने में दुश्वारियां आती हैं। इस तरह कारपोरेट-वित्तीय पूंजी भूमंडलीकृत पूंजी से गठजोड़ करके जितनी ताक़तवर होती जाती है, उतनी ही मज़दूर वर्ग, किसान जनता और लघु-उत्पादकों की राजनीतिक ताक़त में कमज़ोरी आती है, वे ग़रीबी और ज़हालत की ओर धकेल दिये जाते हैं। भूमंडलीकरण का युग इस तरीके़ से वर्ग-शक्तियों के संतुलन में एक निर्णायक मोड़ ले आया है।

इस परिवर्तन के दो अहम नतीजे ग़ौर करने लायक़ हैं। पहला, वर्गीय राजनीति में गिरावट के साथ ‘पहचान की राजनीति’ वजूद में आती है। दरअसल, ‘पहचान की राजनीति’ एक भ्रामक अवधारणा है क्योंकि इसमें अनेक असमान, यहां तक एक दूसरे के एकदम विपरीत तरह के आंदोलन समाहित हैं। यहां तीन तरह के अलग अलग संघटकों की पहचान की जा सकती है। एक, ‘पहचान से जुडे़ प्रतिरोध आंदोलन’ जैसे दलित आंदोलन या महिला आंदोलन, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं भी हैं; दूसरे, ‘सौदेबाज़ी वाले पहचान आंदोलन’ जैसे जाटों की आरक्षण की मांग जिसकी आड़ में वे अपनी स्थिति मज़बूत बना सकें; तीसरे, ‘पहचान की फ़ासीवादी राजनीति’; जिसकी स्पष्ट मिसाल सांप्रदायिक फासीवाद है, जो हालांकि एक ख़ास ‘पहचान समूह’ से जुड़ी हुई है और दूसरे ‘पहचान समूहों’ के खि़लाफ़ ज़हरीला प्रचार करके उन पर हमला बोलती है। इस राजनीति को कॉरपोरेट वित्तीय पूंजी पालती पोसती है और इसका वास्तविक मक़सद उसी कॉरपोरेट जगत को मज़बूती प्रदान करना होता है, न कि उस पहचान समूह के हितों के लिए कुछ करना जिनके नाम पर वह राजनीति संगठित होती है।

जहां ये तीनों तरह की ‘पहचान राजनीतियां’ एक दूसरे से काफ़ी जुदा हैं, वर्गीय राजनीति में आयी कमज़ोरी का अहम असर उन सब पर है। इस तरह की राजनीति ऐसे किसी ख़ास पहचान समूह को ‘पहचान के नाम पर सौदेबा़जी की राजनीति’ के माध्यम से एक उछाल प्रदान करती है जो अपने वर्गीय संगठनों के तहत कोई असरदार काम नहीं कर सकते। इस राजनीति से ‘पहचान की फ़ासीवादी राजनीति’ को भी बल मिलता है क्योंकि कॉरपोरेट-वित्तीय अभिजात का वर्चस्व इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देता है। जहां तक ‘प्रतिरोध के पहचान आंदोलनों’ का सवाल है, वर्गीय राजनीति के चौतरफ़ा कमजोर पड़ने से उनमें भी प्रगतिशीलता का तत्व कमज़ोर हुआ है और इससे वे भी अधिक से अधिक ‘सौदेबाज़ी की पहचान राजनीति’ की ओर धकेल दिये गये हैं। कुल मिलाकर, वर्गीय राजनीति में गिरावट से ‘पहचान की राजनीति’ के ऐसे रूपों को मज़बूती हासिल हुई है जो व्यवस्था के लिए कोई ख़तरा पैदा नहीं करते बल्कि उल्टे, अवाम के एक हिस्से को दूसरे के खि़लाफ़ खड़ा करके इस व्यवस्था के लिए किसी आसन्न ख़तरे की संभावना को कमज़ोर ही करते हैं। इससे उस नयी संरचना के विचार को आघात पहुंच रहा है जिसमें, देश के भीतर जाति आधारित सामंती व्यवस्था के तहत ‘पुरानी व्यवस्था’ को ढहा कर, उसकी जगह ‘नयी सामुदायिक व्यवस्था’ की स्थापना पर बल था, जो कि हमारे जनतंत्र की मांग है।

इस आघात का एक और पहलू है, जो इस समाज के लंपटीकरण से जुड़ा है। पूंजीवादी समाज की यह ख़ासियत है कि इसकी सामाजिक स्वीकार्यता इस व्यवस्था के तर्क से उद्भूत नहीं होती, बल्कि तर्क के बावजूद होती है। ऐसी दुनिया जिसमें मज़दूर अपनी तरह तरह की गुज़र बसर की जगहें छोड कर एक जगह ठूंस दिये जाते हैं, जहां वे अकेले अकेले पड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बुरी तरह प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, जैसी कि पूंजीवाद के तर्क की मांग है, वह दुनिया सामाजिक रूप से असुरक्षा से घिरी दुनिया ही होगी ;जिसे शायद ही ‘समाज’ की संज्ञा दी जा सके। पूंजीवाद के तहत सामाजिक वजूद इसलिए संभव होता है क्योंकि इसके नियमों के विपरीत मज़दूर शुरू में एक दूसरे से अनजान होते हैं, बाद में वे अपने ‘समूह’ बना लेते हैं जो कि ट्रेड यूनियनों के माध्यम से वर्गीय संगठनों में विकसित हो जाते हैं। यही वह ‘नया सामुदायिक समाज’ हो सकता है जिसका अभी हमने जि़क्र किया है।

अतीत में पूंजीवाद के तहत इस तरह के समाज का विकास संभव हुआ था क्योंकि बड़े पैमाने पर आबादी के बड़े शहरों में आ जाने से और नयी अनुकूल श्वेत बस्तियों में बस जाने से स्थानीय कामगारों की फ़ौज के रूप में उनकी तादाद सीमित रही और ट्रेड यूनियनें शक्तिशाली हो गयीं। आज तीसरी दुनिया के मज़दूरों के लिए इस तरह की संभावनाएं मौजूद नहीं हैं, और नव-उदारवाद ने, जैसा कि हम देख रहे हैं, बेरोज़गारों की तादाद बढ़ा दी है, जबकि ट्रेड यूनियनों और मज़दूरवर्ग की सामूहिक संस्थाओं को कमज़ोर कर दिया है। अलग थलग पड़ जाने से लंपट सर्वहारावर्ग की वृद्धि हो रही है। आपसी सामाजिक रिश्तों में लगातार गिरावट या उनकी नामौजूदगी उन मेहनतकशों को, जो भिन्न प्रकार के रहन सहन के हालात से निकल कर आते हैं, लंपटीकरण की ओर धकेल देती है। यह एक सच्चाई है कि इस तरह का लंपटीकरण सारे पूंजीवादी समाजों में मौजूद है, मगर उन पर विकसित समाजों के मज़दूर वर्ग के सामूहिक संस्थानों का नियंत्रण रहता है, जो कि इधर नव-उदारवादी निज़ाम में ढीला भी हो रहा है, मगर तीसरी दुनिया के समाजों में तो उन संस्थानों का नियंत्रण बेअसर हो रहा है जो कि नव-उदारवाद की भयंकर चपेट में आ गये हैं। भारत में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में इधर जो बढ़ोतरी हो रही है, इस घटना विकास के बारे में मेरे नज़रिये से मेल खाती है।

नवउदारवाद के युग में मजदूर वर्ग को संगठित करने में आने वाली कठिनाइयों का अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि मारुति फ़ैक्टरी में, जो कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र के इलाके़ में ही क़ायम है, अगर कोई मज़दूर किसी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता से बात करता हुआ या किसी पर्चे के साथ पकड़ा गया तो वह नौकरी से मुअत्तिल हो सकता है।

नव-उदारवादी व्यवस्था का एक और बिंदु है जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसका संबंध ‘भ्रष्टाचार’ से है। इस तरह की अर्थव्यवस्था की ख़ासियत यह है कि इसमें बड़ी पूंजी में लघु उत्पादकों के शोषण का रुझान होता है। मगर लघु संपति उसका एकमात्र निशाना नहीं होती। उसकी प्रवृत्ति तो मुफ़्त में या कम क़ीमत पर आम संपत्ति हड़प लेने की होती है जिसमें सिर्फ़ लघु उत्पादकों की संपत्ति ही नहीं, आम संपत्ति, आदिवासियों की संपत्ति और राज्य की संपत्ति शामिल है। नव-उदारवाद का युग उस प्रक्रिया को घटित होते हुए देख रहा है जिसमें पूरी निर्ममता से ‘पूंजीसंचय की आदिम प्रक्रिया’ चल रही है जिसके लिए राज्य तंत्र की ओर से सहमति या साझेदारी ज़रूरी होती है। ऐसी सहमति प्राप्त कर ली जाती है जिसके लिए भूमंडलीकरण के ज़माने में हर राष्ट्र-राज्य पर नीतिगत मामलों का दबाव बना हुआ है, उस सहमति के लिए जो भी क़ीमत अदा करनी होती है, वह दे दी जाती है और उसी को हम ‘भ्रष्टाचार’ कहते हैं।

हम जिसे ‘भ्रष्टाचार’ कहते हैं, वह असल में एक तरह का टैक्स है जिसे राज्य तंत्र वसूल करता है जिसमें ‘राजनीतिक वर्ग’ भी सबसे बड़े हिस्से के रूप में शामिल होता है। यह टैक्स बड़ी पूंजी के द्वारा ‘पूंजीसंचय की आदिम प्रक्रिया’ से अर्जित लाभ पर वसूला जाता है। यह ग़ौरतलब है कि ‘भ्रष्टाचार’ के बड़े -बड़े मामले जो भारत में इधर प्रकाश में आये हैं, जैसे टू-जी स्पेक्ट्रम या कोयला ब्लाकों की औने पौने दामों पर आवंटन की प्रक्रिया आदि, उन्हें बेचने का फ़ैसला लेने वालों को बदले में जो धन मिला उसे हम ‘भ्रष्टाचार’ कहते हैं। इस तरह ‘पूंजी संचय की आदिम प्रक्रिया’ पर यह एक तरह का टैक्स है और इस प्रक्रिया में इधर जो तेज़ी दिखायी देती है, उसके मूल में नवउदारवादी दौर में पूंजी संचय की आदिम प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर मौजूद होना ही है।

‘भ्रष्टाचार’ के रूप में इस तरह के टैक्स के स्वरूप को दो कारकों के संदर्भ से ख़ासतौर पर देखा जा सकता है। पहला कारक है, राजनीति का माल में तब्दील हो जाना। यह सच है कि भिन्न भिन्न राजनीतिक संरचनाएं जो नव-उदारवादी निज़ाम के तहत काम कर रही हैं, अलग अलग आर्थिक एजेंडा नहीं रख सकतीं, तो उनमें अवाम की सहमति किसी नये तरीके़ से लेने की होड़ रहती है। इसके लिए ख़ास कि़स्म से अपनी ‘मार्केटिंग’ के लिए, प्रचार करने वाली भाड़े की फ़र्मों का सहारा लेना पड़ता है और उन्हें मीडिया को ‘कैश दे कर ख़बर बनवाने’ का उपक्रम करना पड़ता है, हेलीकाप्टर भाड़े पर ले कर ज़्यादा से ज़्यादा जगहों की यात्रा करनी होती है जिससे अपनी सूरत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़र आ सके, वगै़रह वगै़रह। ये सारे काम बहुत ज़्यादा ख़र्चीले हैं जिसकी वजह से राजनीति को संसाधन जुटाने का काम करना पड़ता है, राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह संसाधन जुटाती ही हैं।

इसके अलावा, ‘राजनीतिक वर्ग’ को काम चलाने के लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं, मगर फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में उसकी भूमिका बहुत अहम नहीं रह जाती। विश्व बैंक और आइ एम एफ़ के अधिकारी रह चुके अफ़सर या बहुराष्ट्रीय बैंको और वित्तीय संस्थानों के आला अफ़सर अर्थव्यवस्था चलाने के लिए तेज़ी से नियुक्त किये जा रहे हैं, यानी ‘ग्लोबल वित्तीय समुदाय’ के लोग ही सरकारों के फ़ैसलाकुन पदों पर बिठाये जाते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी को पारंपरिक राजनीतिक वर्ग के हाथों में अर्थ नीति संबंधी फैसले लेने का दायित्व सौंपना सहन नहीं। पारंपरिक राजनीतिक वर्ग को इस पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, मगर वह इससे कुछ हासिल कर लेता है तो उसे समझौता करने से कोई गुरेज भी नहीं। और यह ‘कुछ’ पूंजी के आदिम संचयन के लाभ में से मिलने वाले अंश या टैक्स के रूप में होता है जिसे हम ‘भ्रष्टाचार’ कहते हैं और उसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि राजनीति माल में तब्दील हो चुकी है।

‘भ्रष्टाचार’ इस तरह नव-उदारवादी ऩिजाम में बहुत सक्रिय भूमिका अदा करता है। यह ‘राजनीतिक वर्ग’ में अचानक आये ‘नैतिक’ पतन का परिणाम नहीं है, यह नव-उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था का अपरिहार्य हिस्सा है। ‘भ्रष्टाचार’ का जो असर नव-उदारवादी पूंजीवाद पैदा करता है, उससे कॉरपोरेट वित्तीय अभिजात को एक दूसरी वजह से फ़ायदा होता है। यह ‘राजनीतिक वर्ग’ को बदनाम करके छोड़ता है, वह संसद को और जनतंत्र के दूसरे प्रातिनिधिक संस्थानों को कलंकित करा देता है, और साथ ही, अपने नियंत्रण वाले संचारमाध्यमों के फ़ोकस द्वारा चालाकी से यह सुनिश्चित कर लेता है कि ‘भ्रष्टाचार’ के इन कारनामों से पैदा हुए नैतिक कलंक की कालिख उसके काम में बाधा न बने। ‘भ्रष्टाचार’ विमर्श इसके रास्ते में आने वाले रोड़ों को साफ़ करते हुए कॉरपोरेट निज़ाम के युग की शुरुआत आसान बना देता है।

बात दरअसल और आगे जाती है। हमने देखा है कि नव-उदारवाद का दौर बेरोज़गारी के सापेक्ष आकार को बढ़ाता है, जिसके चलते वह निरपेक्ष दरिद्रता की शिकार आबादी के सापेक्ष आकार में भी बढ़ोत्तरी करता है। छोटे उत्पादक- चाहे वे अपने पारंपरिक व्यवसाय में लगे रहें या रोज़गार के अवसर की तलाष में शहरी इलाक़ों, जहां ऐसे अवसर आवश्यकता से कम ही हैं, की ओर चले जाएं- उनका निरपेक्ष जीवन-स्तर और बदतर हो जाता है। कामगारों की तादाद में जो नया इज़ाफ़ा होता है, उसे बढ़ती बेरोज़गारी के कारण अपने पुरखों के मुक़ाबले व्यक्तिगत स्तर पर बदतर भौतिक जीवन-स्थितियां झेलनी पड़ती हैं। और वे कामगार भी, जो बाक़ायदा रोज़गार पा लेते हैं, श्रम की रिज़र्व फ़ौज के बढ़ते सापेक्ष आकार द्वारा थोपी गयी आपसी होड़ की वजह से उदारीकरण से पहले के दौर का वास्तविक वेतन-स्तर हासिल नहीं कर पाते। कामगार आबादी के न सिर्फ़ बड़े, बल्कि बढ़ते हुए हिस्से को प्रभावित करती भयावह ग़रीबी आम बात हो जाती है।

यह ऐसा नुक़्ता है जिसे उत्सा पटनायक लंबे समय से सामने लाती रही हैं। नेशनल सेंपल सर्वे के आंकड़ों पर आधारित उनके निष्कर्ष बताते हैं कि 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (‘शहरी ग़रीबी’ के लिए आधिकारिक सीमा रेखा) से कम पाने वाली शहरी आबादी 1993-94 में जहां 57 फ़ीसद थी, वहीं 2004-5 में वह बढ़ कर 64.5 फ़ीसद हो गयी और 2009-10 में 73 फ़ीसद हो गयी। 2200 कैलारी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (‘ग्रामीण ग़रीबी’ के लिए आधिकारिक सीमा रेखा) से कम पाने वाली ग्रामीण आबादी इन्हीं वर्षों में क्रमशः 58.5, 69.5 और 76 फ़ीसद थी। यह ग़ौरतलब है कि उच्च जीडीपी बढ़ोत्तरी के दौर में, जिसके भीतर 2004-5 से 2009-10 तक के साल आते हैं, ग़रीबी में ज़बर्दस्त बढ़त हुई। संक्षेप में, नव-उदारवाद के तहत ग़रीबी में बढ़ोत्तरी एक ऐसी व्यवस्थागत परिघटना है जिसकी जड़ें इस तरह के अर्थतंत्र की फि़तरत का ही हिस्सा हैं; जी.डी.पी. की ऊंची बढ़ोत्तरी से ग़रीबी दूर हो, यह ज़रूरी नहीं।

लेकिन कॉरपोरेट-वित्तीय अभिजन और उसके द्वारा नियंत्रित मीडिया जिस विमर्श को बढ़ावा देता है, वह ‘भ्रष्टाचार’ को जनता की आर्थिक बदहाली का, और इसीलिए बढ़ती ग़रीबी का, कारण बताता है। इस तरह नवउदारवाद के व्यवस्थागत रुझान का दोश मुख्य किरदार निभाने वाले कॉरपोरेट-वित्तीय अभिजन के सर नहीं मढ़ा जाता, बल्कि ‘राजनीतिक वर्ग’ और संसद समेत उन तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं के मत्थे मढ़ दिया जाता है जहां यह राजनीतिक वर्ग मौजूद होता है। इस तरह जनता को मुसीबत में झोंकने का व्यवस्था का अंतर्निहित रुझान विडंबनापूर्ण तरीक़े से जनता की निगाह में व्यवस्था को एक सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी कॉरपोरेट पूंजी के शासन को वैधता देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इस काम में मुख्य किरदार निभा रहा होता है।

यह बात संकट के ऐसे दौर में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जैसे दौर से इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था गुज़र रही है। ऊंची बढ़त का दौर निकल गया है, जो कि कतई हैरतअंगेज़ नहीं; हिंदुस्तान में ऊंची बढ़त का चरण अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ‘बुलबुले’ के मेल पर क़ायम था। इस ‘बुलबुले’ को देर-सबेर फूटना ही था। पहला वाला 2008 में फूटा, और दूसरा कुछ साल बाद।

इस संकट का मतलब है कि रोज़गार की वृद्धि दर में और कमी आ रही है, जिससे कि कामगार जनता जो बढ़त के समय भी पीसी जा रही थी, उसकी हालत तो और ख़राब हो ही रही है, वह शहरी मध्यवर्ग जो बढ़त का महत्वपूर्ण लाभार्थी था, उसकी भी हालत ख़राब हो रही है। लेकिन कॉरपोरेट-वित्तीय अभिजन की देखरेख में ‘राजनीतिक वर्ग’ के खि़लाफ़ खड़ा किया गया विमर्श न सिर्फ़ जनता के गुस्से को आर्थिक व्यवस्था और संसद समेत लोकतांत्रिक संस्थाओं के खि़लाफ़ जाने से रोकता है, बल्कि यह समझ भी बनाता है कि आज ज़रूरत एक अधिक ‘ताक़तवर’, अधिक निर्मम नव-उदारवाद की है। और यह चीज़ ‘भ्रष्टाचार’ में लिप्त ‘राजनीतिक वर्ग’ मुहैया नहीं करा सकता, जबकि कॉरपोरेट-वित्तीय अभिजन और ‘विकास पुरुष’ के रूप में पेश किए जा रहे नरेंद्र मोदी जैसे उसके भरोसेमंद राजनीतिक एजेंट करा सकते हैं। इस तरह कॉरपोरेट शासन यानी फ़ासीवाद के लिए राह हमवार की गई है। कहने की ज़रूरत नहीं कि फ़ासीवाद की ओर संक्रमण को किसी एकल कड़ी के रूप में, एक घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जो किसी विशेष व्यक्ति के सत्ता में आने से घटित होती है। इस मामले में हमें 1930 के दशक की सोच में नहीं फंसना चाहिए। आज के हिंदुस्तान में तो पहले से ही ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, मिसाल के लिए उत्तरप्रदेश, जहां ‘आतंकवादी’ होने के संदेह पर ही किसी मुसलमान युवक को गिरफ़्तार किया जा सकता है और बिना सुनवाई, बिना जमानत के सालों-साल जेल में रखा जा सकता है। उसे क़ानूनी मदद भी नहीं मिल सकती क्योंकि वक़ील आम तौर पर किसी ‘आतंकवादी’ की पैरवी करने से इंकार कर देते हैं; और वे वक़ील, जो क़ानूनी मदद पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं, सांप्रदायिक-फ़ासीवादी ताक़तों के हाथों हिंसा झेलते हैं। अगर आरोपित की खुशकि़स्मत से एकाध दशक के बाद सुनवाई पूरी हो जाए और कि़स्मत ज़्यादा अच्छी हुई तो समुचित क़ानूनी बचाव के बग़ैर भी निर्दोष क़रार दिया जाए, तब भी जनता की निगाह में एक ‘आतंकवादी’ होने का कलंक उस पर लगा ही रहता है और उसे नौकरी नहीं मिलती; और जिन लोगों ने उसे गिरफ़्तार करके जेल में अपनी जि़ंदगी के बहुमूल्य वर्ष बिताने के लिए मजबूर किया, उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती।

इसी तरह, दिल्ली के पास मारुति कारख़ाने के सौ से ज़्यादा मज़दूर महीनों से बिना किसी सुनवाई के, बिना ज़मानत या पैरोल के, जेल में बंद हैं। उन पर एक व्यक्ति की हत्या का संदेह है (जिसकी हत्या करने का कोई कारण सीधे-सीधे नज़र नहीं आता) और इसे लेकर कोई समुचित जांच अभी तक नहीं हुई है।

यह स्थिति, जिसे मैं ‘मोज़ाइक फ़ासीवाद’ की स्थिति कहता हूं, इस मुल्क में पहले से मौजूद है। अगर कॉरपोरेट-वित्तीय अभिजन द्वारा समर्थित सांप्रदायिक-फ़ासीवादी तत्व अगले चुनाव के बाद सत्ता में आते हैं तो उन्हें लंपट तत्वों के बाहुबल पर फलते-फूलते स्थानीय सत्ता-केंद्रों की मदद पर निर्भर रहना होगा, जैसा कि अभी पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ये स्थानीय सत्ता-केंद्र कॉरपोरेट-वित्तीय अभिजन से सीधे-सीधे जुड़े नहीं हैं और इसीलिए सीधे-सीधे इन्हें फ़ासीवादी नहीं कहा जा सकता; पर वे शिखर पर एक फ़ासीवादी व्यवस्था को बनाये रखने में मददगार हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, देश ‘मोज़ाइक फ़ासीवाद’ से ‘फ़ेडरेटेट फ़ासीवाद’ की ओर बढ़ सकता है और ज़रूरी नहीं कि एक एकल एपीसोड के रूप में एकीकृत फ़ासीवाद का तजुर्बा हो।

इनमें से कोई बात इस पर्चे की बुनियादी बात को बदलती नहीं है। वह बात यह कि नवउदारवाद से पैदा हुआ ‘राजनीति का अंत’ फ़ासीवाद की ओर संक्रमण की ज़मीन तैयार करता है और यह संक्रमण उस तरह के संकट के दौर में तेज़ी पकड़ लेता है जिस तरह के संकट से हम आज गुज़र रहे हैं।

स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि इन हालात में प्रगतिशील ताक़तें क्या कर सकती हैं? हेगेलीय दर्शन से उलट और इतिहास का अंत वाले अंग्रेजी राजनीतिक अर्थशास्त्र से उलट, मार्क्स ने सर्वहारा को बदलाव के एजेंट के रूप में देखा था जो सिर्फ़ इतिहास को आगे नहीं ले जाता बल्कि खुद ‘इतिहास के फंदे’ से मानव जाति के निकलने की सूरत भी बनाता है।

यह बुनियादी विश्लेषण आज भी वैध है, और हमारी गतिविधियों को इससे निर्देशित होना चाहिए, बावजूद इसके कि नवउदारवाद ने वर्गीय राजनीति को कमज़ोर किया है। लेकिन इस कमज़ोरी को देखते हुए ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ़ मज़दूरों को संगठित करने के लिए नये क्षेत्रों की ओर बढ़ा जाये, मसलन अब तक असंगठित रहे मज़दूरों और घरेलू कामगारों को संगठित करना, बल्कि वर्गीय राजनीति के लिए नये कि़स्म के हस्तक्षेप भी किये जायें।

वर्गीय राजनीति को अधिक सोद्देश्य तरीक़े से ‘पहचान की प्रतिरोध राजनीति’ में हस्तक्षेप करना चाहिए, और उसे महज़ पहचान की राजनीति से ऊपर उठाना चाहिए। इसे अधिक सोद्देश्य विधि से दलितों, मुसलमानों, आदिवासी आबादी और महिलाओं के प्रतिरोध को संगठित करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर एक पहचान समूह को किसी दूसरे की क़ीमत पर राहत मुहैया करायी गयी है तो दूसरे को भी बोझ की ऐसी सिरबदली के खि़लाफ़ प्रतिरोध के लिए संगठित किया जाए। वर्गीय राजनीति और ‘पहचान की प्रतिरोध राजनीति’ का अंतर, दूसरे शब्दों में, इस बात में निहित नहीं है कि इनके हस्तक्षेप के बिंदु अलग-अलग हैं, बल्कि इस तथ्य में निहित है कि वर्गीय राजनीति ‘पहचान की प्रतिरोध राजनीति’ के मुद्दों पर भी अपने हस्तक्षेप को स्वयं ‘पहचान समूह’ से परे ले जाती है। अलग तरह से कहें तो जातिसंबंधी या स्त्री के उत्पीड़न के मुद्दों पर हस्तक्षेप करने में विफलता स्वयं वर्गीय राजनीति की विफलता है, वर्गीय राजनीति का लक्षण नहीं।

इसी तरह, वर्गीय राजनीति को एक वैकल्पिक कार्यसूची के सवाल को खुद संबोधित करना चाहिए। इसे व्यवस्था के खि़लाफ़ संघर्ष में, एक ‘संक्रमणकालीन मांग’ के तौर पर, जनता के ‘अधिकार’ के रूप में बदहाली को रोकने वाले उपायों के सांस्थानीकरण पर ख़ास तौर से फ़ोकस करना चाहिए। मिसाल के लिए, इसे सार्वभौमिक अधिकारों के एक समूह- जैसे खाद्य अधिकार, रोज़गार का अधिकार, मुफ़्त स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार, एक ख़ास स्तर तक मुफ़्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए वृद्धावस्था पेंशन तथा विकलांगता मदद का अधिकार- के सांस्थानीकरण के लिए अभियान चलाना चाहिए और अवसर मिलने पर इन्हें अमल में लाना चाहिए।

यह सब पहली नज़र में महज़ एन.जी.ओ. की कार्यसूची जैसा लग सकता है जिसका वर्गीय राजनीति से कुछ लेना-देना नहीं। लेकिन वर्गीय राजनीति और पहचान की राजनीति या एन.जी.ओ. राजनीति के बीच बुनियादी अंतर मुद्दों को लेकर उतना नहीं है जितना इन मुद्दों को बरतने के पीछे निहित ज्ञानमीमांसा में है। वर्गीय राजनीति जब मुद्दों को उठाती है तो व्यवस्था के अतिक्रमण के ज़रिये ही उनके समाधान की संभावना को देखती है; और यह तथ्य उसे बाधित करने के बजाय ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर एन.जी.ओ. राजनीति सिर्फ़ ऐसे मुद्दों को उठाती है, या मुद्दों को उसी हद तक उठाती है, जहां वे व्यवस्था के भीतर हल होने के लायक़ हों। वस्तुतः इस पर्चे का मुख्य बल इसी रूप में वर्गीय राजनीति संबंधी नज़रिये को बदलने पर है।

यह तर्क, कि मुल्क के पास इन अधिकारों की मांग को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं हैं, ठीक नहीं है। इनके लिए कुल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 फ़ीसदी ही दरकार होगा; और भारत जैसे मुल्क में, जहां अमीरों से बहुत कम टैक्स वसूला जाता है, वहां इस काम के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। इसके मुमकिन होने में सबसे बड़ी बाधा नवउदारवादी शासन है, और ठीक इसी वजह से वामपंथ को बामक़सद इस मामले को उठाना चाहिए। जहां भी वाम ताक़तें सत्ता में आती हैं, उन्हें संसाधनों को जुटाने के लिए जिस हद तक जाना मुमकिन हो, जाना चाहिए।

सबसे अधिक जिस चीज़ की ज़रूरत है, वह है नवउदारवाद के वैचारिक वर्चस्व को स्वीकार न करना। लोकतंत्र पर नवउदारवाद के हमले को रोकने और लोकतंत्र की हिफ़ाज़त से आगे समाजवाद के संघर्ष तक जाने के लिए नवउदारवादी वर्चस्व को नकारना और नवउदारवादी विचारों के खि़लाफ़ प्रति-वर्चस्व गढ़ने का प्रयास करना एक शर्त है। विचारों के इस संघर्ष में लेखकों की भूमिका केंद्रीय है।

(इलाहाबाद में 14 फरवरी को साझा संस्कृति संगम के उद्घाटन भाषण के रूप में दिया गया प्रभात पटनायक का वक्तव्य।)

(इस आलेख में प्रयुक्त सभी पेंटिंग्स गूगल के सौजन्य से.)

बहुत ही महत्वपूर्ण आलेख . आभार आपका , इसे यहाँ साझा करने के लिए .

जवाब देंहटाएं-नित्यानंद गायेन